「我所有的人物大约都是在做同样的事情,那就是一种对他们自我的探索。在《青少年哪吒》里,我所要表达的,就是那个时候我的感觉:我感觉到自己不快乐,但我不知道为什么。」 ——蔡明亮

重温蔡明亮的处女作时,发现将近三十年的时间差中,

《青少年哪吒》中的台北街头早已物是人非:电玩机台的网吧不再,人手一支的手机代替了伫立街上的电话亭。

但不同时代都市人对自我的探索却未曾停息。人们找不到出口的不快与忧郁仍无源地从地下渗出,淹没生活,总有那些时刻泪水与愤怒喷涌,却寻不着源头,也无从阻堵。

作为蔡明亮处女作,《青少年哪吒》中并未形成如今我们熟知的「蔡明亮」式凝视,长镜头表现亦未成熟,但私以为如此偶尔切换视角(客观到主观)与方向的凝视,是如此符合这群青少年的躁动不定。

我们时而纯然的「观察」他们作为一个个客体,时而进入其内心,成为主体,「感受」个体与社会的关系。此处少有纯然恒常的凝视,更多的是不断变幻、无以捉摸的情绪,逸散空气中。

《创世纪》中上帝创造万物之前,世界是充满恶水与混乱的,水在世界原初是被想像成混浊失序的恶之存在。而艾略特《荒原》中则将潮湿的水与死亡、宣泄与暴力等连接,指涉着人们在水中载浮载沉,即如在荒原中、死亡边缘的生命,等待重生。

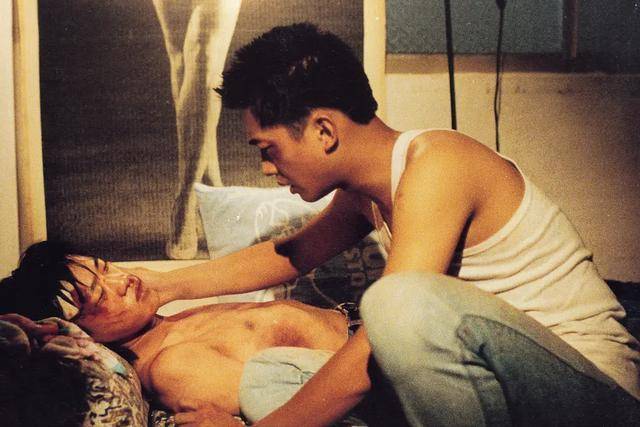

阿泽屋中的积水甚至能在光线下折射出粼粼波纹,洒在门边的青少年们身上,好似某种残存的光与希冀,

他们在被全然淹没前,相互依偎仍有片刻的温存;如在雨夜中偷偷行恶后,尚有一种无法言喻,跃动癫狂的欣喜。

通过和多部电影作比较,审视《青少年哪吒》中蔡明亮想表达的主题。

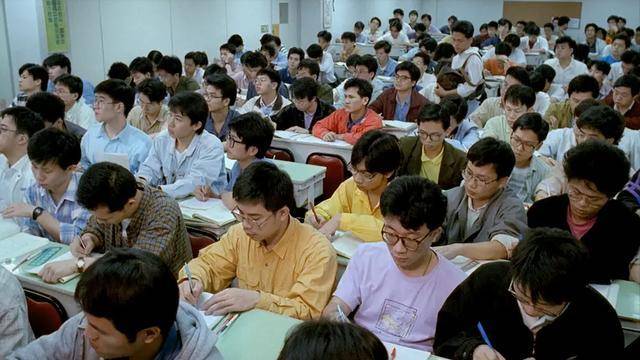

《牯岭街少年杀人事件》发行于1991年,《青少年哪吒》的前一年,两者均处理了青少年犯上、作乱的问题,却以截然不同的意境、故事、与叙事切入。

《牯岭街》最末,小四在狱中服刑,一年又过去了,日月流浪着回到了一个阳光灿烂的夏日午后,广播报起大学入学名单,张妈妈晾着衣服,拿起小四的建中校服,她面朝阳光,却在杨德昌的镜头下背光,只剩灰暗的背影,盛夏光年,他们却始终背光,阴湿无助。

因而我时常感觉,《青少年哪吒》是《牯岭街》少年们延续的生活样态,也是他们于「阳光灿烂的夏日」中的「背光面」,那即使诉诸暴力、即使事情看似「落幕」,少年们心中却仍从未被真正响应与理解的疙瘩。

《牯岭街》拍出一代青年立足时代的集体焦虑,《青少年哪吒》则呈现了他们立足生活的个体怅惘与叛逆。

楚浮的《四百击》是蔡明亮提及过深刻的电影记忆,因而不难感觉到《青少年哪吒》受《四百击》启发和影响之处,主角不和睦的家庭关系;眼里闪烁着不合年龄的早熟;生活中无来由的愤怒惹来的恶行;消极反抗着现实的离席(翘课)⋯⋯

最终都将他们引向一种更巨大的奔逃,《青少年哪吒》中小康与阿泽骑着摩托车在街头四处游荡;《四百击》中Antoine则离开感化所,跑向海滩。这些都是蔡明亮所谓「张爱玲式」私密的、情绪的表征,一种看似荒唐,无意义,却蕴含着青春的躁郁、与逐渐茁壮而鼓动着的青少年自我意识,私欲的同时,也体现了一种普世,却鲜少被理解和表现的成长经验。

从巴黎街头到台北街头,青年们游荡与狂奔,一日日烦闷,一日日悲愤。